Maternidad tras las rejas y la infancia invisible que crece en las cárceles bolivianas

Más de la mitad de estas mujeres siguen sin sentencia, mientras el sistema judicial y penitenciario mantiene un enfoque pensado para varones.

La Paz, 28 octubre de 2025 (ABI). – Entre los muros fríos de las cárceles bolivianas, 190 niños crecen sin haber cometido delito alguno. Llegaron con sus madres o nacieron allí, en un mundo donde el encierro no distingue entre culpa e inocencia, donde no hay alimento pensado para ellos ni médicos que entiendan de infancia.

Más de la mitad de estas mujeres siguen sin sentencia, mientras el sistema judicial y penitenciario mantiene un enfoque pensado para varones.

“De 33.181 privados de libertad que tenemos, entre varones y mujeres, más o menos el 6% representa la población femenina”, explicó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Esa minoría —2.271 mujeres— vive una realidad profundamente desigual: el 56% aún espera sentencia y solo el 44% cumple condena. Pese a representar una fracción de la población penitenciaria, su situación refleja las grietas más profundas del sistema penal boliviano.

“Solo tienen sentencia 987 mujeres, que representan el 44% de la población total (…). El Código Niña, Niño y Adolescente establece que los niños pueden vivir con las progenitoras de 0 a 6 años. Es así que estamos hablando de mujeres viviendo con niños de 0 a 6 años en una cantidad de 190 niños”, precisó Limpias.

El Código Niña, Niño y Adolescente permite que los hijos de mujeres privadas de libertad vivan con sus madres hasta los seis años. Actualmente, 190 niños crecen dentro de las cárceles del país.

“Los niños no son culpables de las decisiones de sus padres, pero las circunstancias los obligan a vivir en estos entornos. Nuestra labor es garantizar sus derechos y evitar su vulneración”, aseguró Limpias.

Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran más de la mitad de esta población infantil.

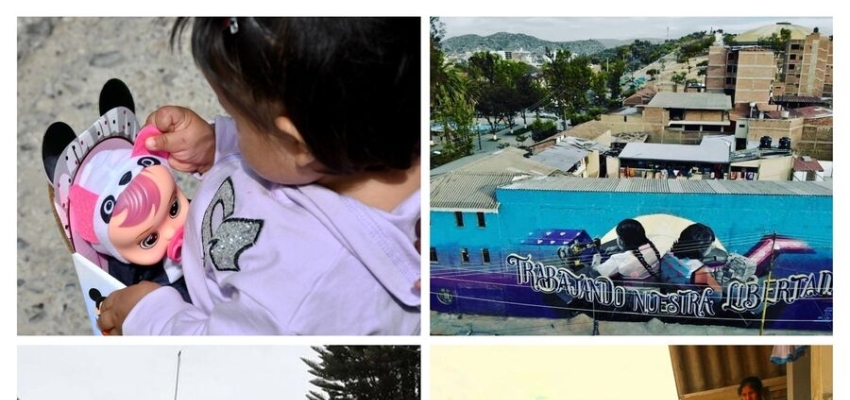

En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, por ejemplo, pequeños de tres a cuatro años juegan entre pasillos, patios y espacios convertidos en improvisadas guarderías.

“Les hemos hecho espacios para prepararlos para la escolaridad”, dice Limpias.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las condiciones siguen siendo precarias.

El informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revela que la alimentación diferenciada para los niños “no está garantizada” y que las madres “asumen solas la responsabilidad del cuidado y la nutrición de sus hijos” en las cárceles.

De los 21 centros femeninos, solo algunos cuentan con espacios mínimos para la infancia. En Obrajes se habilitó una pequeña guardería, pero las condiciones son precarias y la alimentación diferenciada sigue siendo un lujo. La atención médica especializada para embarazadas y madres lactantes es limitada.

“No en todas las cárceles de mujeres hay espacios para (guarderías); solo en los centros penitenciarios más importantes, como Palmasola (Santa Cruz), Obrajes (La Paz) y San Sebastián (Cochabamba), sí tenemos espacios para que los niños puedan desarrollarse de diferente manera al interior, preparándose tal vez incluso para la salida después de los 6 años”, explicó Limpias.

Tejido en silencio

Julia teje en silencio en una banca de cemento del penal de Obrajes. El hilo se desliza entre sus dedos con un ritmo mecánico, como si en cada punto buscara domar el paso del tiempo.

A veces levanta la vista y observa, de reojo, la puerta de visitas. Nadie entrará hoy; nadie ha entrado en dos años para visitarla.

El eco de los pasos resuena en el pasillo y se pierde entre los muros. Afuera, el sol apenas toca los patios interiores, donde el aire parece detenido.

Cuando fue detenida, durante dos años y algo más logró vivir con sus pequeños, pero cuando cumplieron más de seis años, la ley no les permitió quedarse con ella.

“Se los llevaron a una pariente lejana”, murmuró, sin soltar el tejido.

La mitad de su condena no es la cárcel, sino estar lejos de sus hijos y del olvido.

La historia de Julia refleja la de cientos de mujeres que, empujadas por la necesidad, terminan presas por delitos menores relacionados con sustancias controladas.

“Para los pobres no hay justicia, pero para los ricos sí”, dice Julia, interna en el penal de Obrajes, que lleva tres años presa por microtráfico.

El informe defensorial indica que el 41% de las mujeres privadas de libertad está encarcelada por ese tipo de delitos.

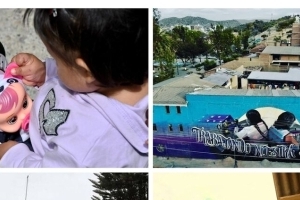

A pocos metros, un niño de cuatro años arrastra un juguete improvisado con tapas de plástico y una soga.

Su risa se mezcla con el ruido metálico de las puertas. Su madre lo mira desde la celda abierta, tratando de sonreír.Él no lo sabe aún, pero es considerado “residente penitenciario”. No está preso legalmente, pero vive entre barrotes.

“Las mujeres privadas de libertad enfrentan vulneraciones sistemáticas a sus derechos humanos, derivadas de un sistema penitenciario pensado para hombres y sin enfoque de género”, señala el informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Solo cuatro de los 21 centros que albergan mujeres son exclusivamente femeninos y ninguno cuenta con áreas adecuadas para madres e hijos.

Tras dar a luz, las internas vuelven a celdas reducidas con sus bebés, enfrentando instalaciones sanitarias insuficientes y una alimentación no diferenciada, que recae enteramente en la responsabilidad de las madres.

Voces que rompen el silencio

Las internas hablan de depresión, ansiedad y pérdida de contacto con sus familias. Algunas, como Rosa, fueron separadas de sus hijos tras su detención.

“Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, recuerda, y su voz se quiebra como si todavía cargara el eco de ese momento.

Rosa, de 25 años, y María, de más de 50, cuentan historias similares de abandono, violencia y errores que las llevaron a prisión.

Rosa perdió a su hijo pequeño debido a las circunstancias de su detención en Riberalta.

“Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, repite, como si decirlo dos veces pudiera aliviar el peso.

María sufrió la separación de sus hijas y enfrentó la cárcel tras un operativo que encontró drogas en manos de su exmarido, pero ella fue enviada a prisión por ser dueña de la vivienda donde hallaron las sustancias controladas.

“Fue injusto, pero no tuve cómo defenderme”, dice mientras acomoda las hebras de lana que guarda en una bolsa raída.

A pesar del dolor, muchas encuentran fuerza en los talleres ocupacionales. Comparten sus penas y tratan de aminorarlas en los talleres de tejido, gastronomía, peluquería y otros que se convierten en un refugio que les permite mantener un hilo de dignidad y preparación para la vida afuera.

En esos espacios, el sonido de las tijeras y el murmullo de las máquinas de coser reemplazan por momentos el silencio de los pasillos.

Lo más doloroso es el lento sistema judicial que mantiene a muchas mujeres años sin juicio ni sentencia, prolongando un encierro que las separa de sus hijos y también los castiga a ellos. La falta de recursos legales y la imposibilidad de pagar abogados condenan a las internas a un doble castigo: la prisión y el abandono familiar y social.

Según el informe defensorial, solo el 44% participa en alguna actividad laboral y apenas el 29% trabaja efectivamente, con ingresos que oscilan entre Bs 50 y Bs 150. Aun así, esos espacios se convierten en refugios, porque, a pesar del dolor, muchas encuentran fuerza en los talleres ocupacionales.

A pesar de la adversidad, las internas buscan aprender para emprender y que en el futuro esto se convierta en su fuente de ingresos para mantener a sus familias.

María, interna en La Merced, Oruro, dice que los cursos de tejido y gastronomía “le devolvieron la esperanza”.

Hoy es facilitadora de manualidades y sueña con abrir un pequeño negocio cuando recupere su libertad.

Mientras tanto, Rosa se mantiene dedicada a las manualidades y a los talleres de arte. Los certificados avalados por el Ministerio de Educación son su pasaporte hacia una reinserción futura, aunque los ingresos y oportunidades sigan siendo precarios.

Un sistema hecho para hombres

El diagnóstico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es contundente: “El sistema penitenciario boliviano fue diseñado para hombres y carece de un enfoque de género”.

Esto se traduce en infraestructura inadecuada, atención médica insuficiente —solo cinco mujeres embarazadas fueron atendidas en 2023 sin acceso regular a ginecólogos— y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos.

La Constitución Política del Estado de 2009 reconoce a las personas privadas de libertad como sujetos de derecho.

“No han perdido ningún derecho, salvo el de locomoción”, recuerda Limpias, quien afirma que se trabaja con otras instituciones para “garantizar el ejercicio pleno de esos derechos”.

Sin embargo, en la práctica, las internas siguen enfrentando obstáculos estructurales y culturales.

La Constitución reconoce que las personas privadas de libertad mantienen sus derechos fundamentales, pero la falta de presupuesto, de infraestructura y de enfoque de género evidencian una deuda histórica. Los niños que viven en prisión son testigos silenciosos de un sistema que aún los invisibiliza.

Como sintetiza María, con una mezcla de resignación y esperanza: “Nosotras pagamos por nuestros errores, pero también por ser mujeres pobres en un sistema que se olvida de nosotras y de nuestros hijos”.

Las historias de Julia, María y Rosa ponen rostro a una realidad que las estadísticas no alcanzan a describir. Cada testimonio revela no solo el dolor, sino también la capacidad de resistir y reconstruirse.

Humanizar la justicia no es un acto de indulgencia, sino una deuda pendiente del Estado con miles de mujeres que, tras los muros, siguen luchando por ser vistas como lo que son: personas con derechos, con historias y con sueños aún por cumplir.

Las tejedoras en Obrajes miran cómo su hilo avanza sin cesar. Pese a que la lana se enreda, esta no se rompe. El sonido del tejido se confunde con el de las llaves y las voces que rebotan en los pasillos. Mientras afuera, la ciudad sigue su rutina, ajena a su encierro y al de los niños y niñas.

Las madres privadas de libertad sueñan con recuperar el tiempo perdido, con abrazar nuevamente a sus hijos y reconstruir un hogar que la ley y la vida les arrebataron. Entre barrotes, la maternidad persiste: es dolorosa, silenciosa y, sobre todo, resistente y resiliente.

GMM/Mac